Мой отец, критик Лазарь Лазарев, сотрудничал еще с начала 1960-х годов, за несколько лет до 1968 года, с чешскими литераторами. Он несколько раз ездил в Прагу и у него были личные хорошие отношения с Ладиславом Мнячко, с Гольдштюкером, с Иржи Гаеком и с целым рядом чешских и словацких писателей. Он регулярно готовил материалы для литературного журнала Plamen, который выходил в Праге. Оттепельные такие сюжеты. Это были беседы, главным образом, с военными писателями, где речь шла о так называемой «окопной» правде. Журнал перепечатывал статьи отца, посвященные военной литературе. Мнячко был у нас в Москве в гостях, Гольдштюкер тоже, кажется, приезжал (все это было, конечно, до 1968 г.).

За три года до событий 1968 года состоялся знаменитый международный симпозиум, посвященный творчеству Кафки, который проходил под Прагой и про который все говорили, что это знак либерализации (об этом, кстати, западная пресса тогда писала; недавно мне попалась статья в «Шпигеле» того времени, в которой именно об этом говорится). Про этот симпозиум рассказывала мамина близкая подруга Лиза Маркштайн, которая в нем участвовала, — австрийская славистка, переводчица с русского (потом она переводила Солженицына и была одной из тех, кто ему помогал на Западе). Возвращение Кафки — это был знак.

В 1967 г. мы летом поехали в Прагу. Я была с родителями и младшей сестрой, мы останавливались у Лизы Маркштайн, потому что ее муж был в это время корреспондентом австрийской коммунистической газеты Volksstimme в Праге. Это были очень близкие друзья родителей, и, конечно, они постоянно говорили о политике и о том, что происходит в литературе, литература тоже была частью политики: это было главное, чем жили мои родители, чем жили все их друзья. Чешские друзья отца нас возили и водили по ночной Праге, по Праге Кафки, у них был такой знаменитый маршрут по кафкинским местам. Мне казалось, что, наконец, я понимаю, откуда родился мир кафкинских новелл — я до этого как раз получила в подарок его маленький сборник по-немецки. И, конечно, не могла себе представить, что через 20 лет, уже в перестройку, моей последней серьезной литературной работой станут переводы нескольких новелл Кафки, которые до этого не выходили по-русски.

Я хорошо помню свои ощущения от Праги. В Союзе ситуация была скверная, настроение у тех, кто окружал моих родителей, — плохое, потому что после снятия Хрущева стало ясно, что оттепели, какой бы непоследовательной она ни была, пришел конец, либеральных реформ ждать не приходится, начинается ползучая ресталинизация. Да и процессы прошли уже — прежде всего, над Синявским и Даниэлем. Кстати говоря, процесс Бродского (он был раньше) для меня был чрезвычайно важным в смысле тягостного настроения. Потому что это было наказание за стихи, за образ жизни, это было демонстративно. Синявский и Даниэль, печатаясь за границей, понимали, на что шли. А тут было совсем другое.

А в Праге явно веяло каким-то духом свободы, и это выражалось даже в моде, в одежде: на улицах было много молодежи — парней с битловскими прическами, в расклешенных джинсах, и в майках полосатых, как тельняшки; эта мода сейчас вернулась, но вот так, мне казалось, ходили все тогда в Праге в 1967 году. Я себе тоже купила такую майку и белые расклешенные джинсы. Это и там раздобыть было трудно — а у нас и вовсе невозможно. Вообще-то эта морская мода казалась немного смешной, выглядела, как тоска по морю, потому что у чехов и словаков нет никакого выхода к морю. Но потом мне это стало вспоминаться как тоже некий знак стремления к свободе — вырваться из их тогдашнего режима хотя бы на морской воздух и морской простор.

У меня в Праге своих друзей, к сожалению, не было, и не возникло, язык был барьером. Но я попала в компанию австрийских студентов, они были на несколько лет старше. Их ни чехи, ни мы (в СССР) особенно не интересовали, потому что они были ужасные леваки (не маоисты, правда, а троцкисты). И я из этой компании быстро исчезла, поругавшись с ними, потому что не могла этой левизны выносить. Сейчас я была бы более толерантной, но тогда это страшно меня раздражало, потому что главный пафос того времени у нас заключался в разоблачении сталинизма, террора, в сохранении памяти о ГУЛАГе. И увлечение левым коммунизмом, который по сути ко всему этому и привел, казалось мне, как минимум, ужасным анахронизмом. Было чувство, словно я спорю с собственным дедом в начале 1920-х годов.

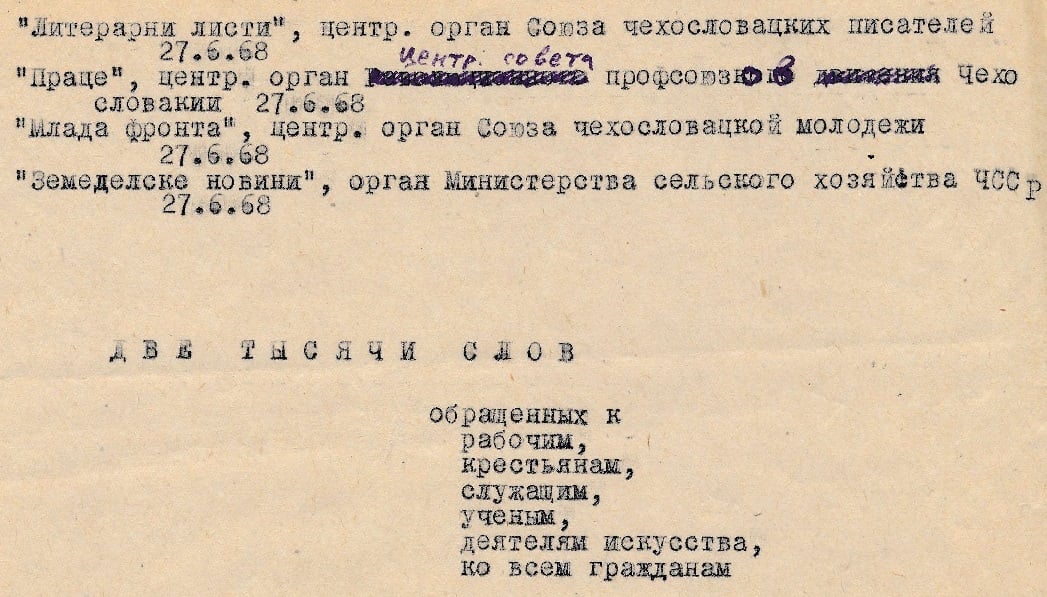

В Москве потом, когда началась зима 1968 года (я училась в МГУ на филфаке), тема Чехословакии стала в нашем доме одной из самых горячих. Что происходит в Чехословакии? Что будет с чехами? И для всех друзей отца (отец работал уже тогда в журнале «Вопросы литературы», а до того в «Литературной газете», и компания их образовалась там — Коржавин, Рассадин, Бен Сарнов, и Борис Балтер, и другие). И был еще Юра Карякин, который до этого несколько лет работал в журнале «Проблемы мира и социализма». Те, кто приезжал из Праги, были нарасхват. Я сейчас не могу точно вспомнить, кто подробно рассказывал про то, что там происходит, но помню привезенные тайком чешские газеты с политическими карикатурами. Это было еще до «Двух тысяч слов». И, конечно, как всегда в России, говорилось, прежде всего, о людях: что представляет из себя Дубчек? Кто такой Млынарж? Что предлагает Шик? Я была, конечно, совсем еще наивной, но думаю, что не мне одной казалось: а вдруг у них получится? Вдруг чехи сумеют освободиться? Ведь у них было не так, как в Будапеште в 1956-ом, где уже довольно быстро полилась кровь… И было гораздо больше информации, потому что по радио уже можно было «голоса» слушать, и у всех были транзисторы.

С Чехословакией разочарование потом было таким болезненным именно потому, что в те короткие месяцы Пражской весны возникла надежда — ведь у них стремление к либерализации шло и от партийной верхушки, и снизу — не только от студентов и литераторов. Но после «Двух тысяч слов», после того как начали ходить карикатуры на Брежнева, мой отец становился все более и более скептическим, и говорил, что наши этого не потерпят.

У нас было еще одно семейное обстоятельство, связанное с Прагой. Моя мама и ее сестра выросли в знаменитой гостинице «Люкс», потому что мой дед был сотрудником Коминтерна. И многие коминтерновские дети сохранили потом дружеские связи на всю жизнь. Лиза Маркштайн была тоже коминтерновским ребенком, дочкой председателя Австрийской компартии Ханса Копленига. И моя тетя, старшая сестра моей мамы, с которой отношения были очень близкие, в 1944 году вышла замуж за сына одного из деятелей компартии Германии, эмигрировавшего в СССР, и уехала с ним после 1945 года в будущую ГДР(их всех отправляли), и ее муж сделал там довольно большую карьеру — стал заведующим Международным отделом в ЦК СЕПГ. Но отношения с Ульбрихтом у него в начале 1960- х испортились, его отправили сначала на «партучебу», а потом в 1967 г. назначили послом в Чехословакию, и мама с папой в мае 1968 г. на две недели поехали туда, чтобы навестить чешских друзей и мою тетку.

Они вернулись оттуда переполненные впечатлениями — их чешские друзья были в большой эйфории, потому что в стране поддержка реформам и либерализации росла. Но и с большой тревогой, потому что мой дядя сказал (и отец понимал, что это не пустые слова), что он уверен, что будут вводить войска. (У него, кстати, были лично хорошие отношения с Дубчеком, и он ему симпатизировал.) Хотя это было еще до встречи нашего и чешского руководства в Чьерне-над-Тисоу, когда это уже стало совсем реальной угрозой. Я все равно не хотела в это верить, считала — а вдруг обойдется. Но отец говорил, что, скорее всего, дядя окажется прав — по тому, как быстро в Чехословакии развиваются события.

Родители вернулись из Праги в конце мая. А в начале июля мы с моей самой близкой подругой с детства, Таней Бек, дочерью прозаика Александра Бека,— мы поехали в Коктебель, нам ее отец достал путевки в Дом творчества писателей.

Я не верю в какие-то предчувствия. Но иногда вдруг кажется, что возникает какое-то ожидание неприятностей. А может, это уже возникает задним числом. Мы с Таней вместе много ездили в разные места. И до этого — и в Эстонию на школьных каникулах, и в Ленинград. И потом: в октябре 1989 г. мы поехали вместе впервые в Западную Германию, и это были дни, когда пала Берлинская стена. Но та коктебельская поездка осталась в моей памяти как довольно тяжкое воспоминание.

Жили мы в Волошинском доме — в старом полуподвальном помещении, в темной сырой комнате. На это-то мы плевали, но Тане было вообще плохо, все ей не нравилось, а я стала прибиваться к компании такой «околозолотой» молодежи. И в какой-то момент Таня еще сильно обгорела на солнце, затемпературила и сказала: я больше не могу, я собираюсь и уезжаю в Москву! А я решила, что я все равно останусь, мне было неудобно перед родителями, я с ними договорилась, и должна 24 дня пробыть там, раз я туда поехала… они будут огорчаться, что я все это прервала… И, в общем, Таня уехала, а я осталась одна, и как-то про чехов я там на самом деле не слишком вспоминала. В той компании молодежной об этом не разговаривали, а родительских близких друзей там не было.

В начале августа я вернулась и шлялась по Москве, никуда не поехала, сидела на даче и читала книжки. А 21 августа… Во-первых, это был жаркий день, я хорошо помню. Во-вторых, я была на даче одна — отец был в редакции, а мама уехала, по-моему, утром. У меня остановились часы, и я решила, что я включу телевизор (я его не включала, там все равно смотреть было нечего), потому что я не понимала, который час. Это было, мне кажется, часа в четыре. Я включила, и услышала это знаменитое сообщение, и мне стало совсем плохо.

Когда снимали Хрущева, мне было 14 лет, я лежала с ангиной, и Бен Сарнов позвонил отцу (это было еще когда только слухи пошли про пленум, до официальных сообщений), и я слышала, как отец громко, на всю квартиру, сказал: «Ну все, это конец. Все-таки аппарат его съел». При всей критике, при всем том, что происходило в Манеже, на фоне этой ангины у меня было чувство, что действительно возвращаются старые времена.

Но все-таки я была еще подростком. А теперь, когда прошло четыре года, то, что произошло, этот «ввод войск» — это был просто кошмар для меня. В моей жизни было несколько моментов ужасной злости из-за бессилия, из-за того, что ничего с этой мерзкой властью поделать нельзя, но тогда главное чувство было, что все, это конец. Что всю свою жизнь придется жить в этом дерьме. Что не на что больше надеяться. И еще я хорошо представляла себе улицы Праги и что там люди, которых я знаю, должны сейчас чувствовать, что делать…

Я поехала в город, на даче оставаться было невозможно, и дома мама с отцом были совершенно подавлены. Я не помню, кто в этот вечер пришел. Москва была какая-то пустая — многие не вернулись еще. Мы пытались слушать радио, которое сильно глушили, чтобы узнать, что там происходит на улицах Праги. Какие-то детали при всем трагизме воспринимались по-швейковски, например, как чехи сняли вывески с названиями улиц, чтобы наши не могли ориентироваться. Было непонятно количество жертв. И обсуждали, кто как из чешского руководства себя ведет, как держится, что Кригелю еще и как еврею достается. Боялись, что с ними могут просто расправиться, когда их в Москву привезли (очень рано слухи стали распространяться — я не понимаю откуда, не могу вспомнить). Это были тоскливейшие дни.

И как раз 24 августа мне позвонил кто-то из той компании, которая была в Коктебеле. И я в совершеннейшей тоске, оттого что я не знала абсолютно, куда себя деть в данный момент… А мои родители, которые всегда очень меня поддерживали, никак меня утешить не могли, сами были подавлены (все время разговоры шли только о том, что происходит там в Праге ). И у меня возникла защитная реакция — я больше не могу! Я потащилась в эту компанию, и это было как в кино, потому что им было аб-со-лютно все равно, чехи их совершенно не интересовали. Это была, кажется, какая-то мидовская квартира в сталинской высотке на Котельнической, какие-то были начальственные дети, совершенно не помню кто, такая вот постоттепельная золотая молодежь, они пили что-то заграничное. Знала я там, кажется только одного, того, кто меня и позвал. В какой-то момент я даже что-то вякнула про чехов, и на меня посмотрели, как на ненормальную.

Я очень плохо переносила в молодости алкоголь. Может быть, это была реакция на то, сколько вокруг пили и в родительской компании, и мои приятели. А тут выпила сразу несколько рюмок, — коньяк это был, наверное, — и дальше я не помню ничего. Я абсолютно отрубилась, и проснулась утром, не зная, не помня, где я нахожусь, что со мной, что происходит. Где-то на диване, в какой-то из комнат, выдралась оттуда и шла по улице, и думала… И такая это была «невыносимая легкость бытия». Правда, роман Кундеры только спустя много лет будет написан, но если бы я сама смогла что-то сформулировать, то, наверное, в этом духе… И я думала, что если вся моя жизнь теперь будет такая, то вынести это невозможно.

Я пришла домой, легла спать, тоже в каком-то полубреду. А когда я проснулась… Я уже не помню, кто позвонил и кто пришел…

Интервью записала Розенблюм О.М., Институт филологии и истории РГГУ

Как раз когда я спала, они все и вышли на площадь.

Никого из них я до этого лично не знала. Потом уже, спустя какое-то время, — Ларису Богораз. А, нет, Павла Литвинова. Его я видела только мельком. Поскольку его двоюродная сестра Маша Слоним училась у мамы в классе (мама преподавала русскую литературу), то Татьяну Максимовну, его тетю, я знала хорошо. Но то, что нашлись люди и вышли, а я вот так болтаюсь — это очень на меня подействовало… Это как-то добавило мне личного кошмара.

25.08.1968

Этот выход на площадь, конечно, обсуждали. По поводу Горбаневской я часто слышала мнение: как можно было выйти с грудным ребенком? это какое-то безумие. Мама моя как раз всегда защищала самую радикальную сторону. Но в нашей среде отношение было как к настоящему героическому поступку. И грань между поступком и разговорами — она тоже была очевидная. И потом суд, приговоры. Я помню хорошо сцену, как мы сидим на кухне у Лунгиных с Пашей Лунгиным, с которым я очень дружила. Пришла Флора. Флора рассказывает про процесс, Лиля все это слушает и смотрит так. Сидим с Пашкой, а Пашка мне говорит на ухо: «Мать-то моя так мечтала, чтоб я там тоже был, чтобы она тоже могла мной гордиться».

Потом уже позже стали доходить известия о том, что происходит с пражскими друзьями. Почти все отцовские друзья постепенно уехали в эмиграцию. Всех уволили с работы. Был такой Зденек, не помню, как фамилия, по Праге нас водил: его из журнала уволили, и он стал работать таксистом.

Да, вспомнила, что Эмка Коржавин (я его всегда, как и родители, звала Эмка) пришел в эти дни и сказал, что написал пародию на «Теркина», которая начиналась такими словами:

Намозолив в танке ж…,

На маневрах, как в бою,

Теркин выехал в Европу,

Вспомнить молодость свою…

Я помню, только это четверостишие…

А моя тетя (она была профессором русской литературы в Гумбольдтовском университете) чуть не умерла там в Праге. (Это она потом рассказывала, связи, с ними в первые дни никакой, конечно, не было.) Они попали в очень тяжелое положение, ведь ко всему прочему ГДРовские войска вошли вместе с войсками Варшавского договора в Чехословакию. А ее муж — посол. И так ужасно получилось, потому что они сочувствовали чехам, а оказались в результате частью той машины, которая их подавила. Моя тетя решила, что ей так плохо, что она примет ванну. Уже совсем ночью, это было двадцать второго. Налить воды она не успела. У нее начался сердечный приступ, она потеряла сознание. Если бы мой дядя не почувствовал что-то такое и не вышиб дверь, то в эту ночь она бы и умерла, потому что у нее было плохое сердце. А через пару месяцев его отозвали назад в ГДР.

А когда первого сентября я пришла в университет (у нас были занятия по военному переводу на военной кафедре), наш полковник сказал: «Ну, посмотрите, если бы мы не ввели войска, там бы уже давно стояли части Бундесвера, как часть войск НАТО. Поэтому вы все, как будущие военные переводчики, особенно должны стараться». Это была ведь такая расхожая объясняющая пропагандистская формула. Что надо было говорить — что нет, вы ошибаетесь? Конечно, по-хорошему, наверное, надо было сказать, но я прекрасно понимала, что это ни к чему, кроме больших неприятностей, не приведет.

Потом был суд над демонстрантами, и окончательное прощание с иллюзиями, что может быть какой-то промежуточный социализм «с человеческим лицом».

Времена наступали не людоедские, но несомненно свинцовые… В Чехословакии появилась формула — «нормализация». И как-то принято было считать, что чехи не склонны к сопротивлению любой ценой, что они примирятся, и вдруг — самосожжение Яна Палаха. Тогда стало ясно, что там есть люди, которые находятся в безнадежном отчаянии. И это при том, что им ведь не закрыли плотно границы, что для советского сознания смягчало ситуацию при всем ее трагизме: все-таки ты можешь этот выбор сделать, ты не находишься в тисках, когда никуда не можешь вырваться…

А про 1968 г. в Европе… Чехословакия для меня все заслоняла, остальное, казалось, не имело к нам прямого отношения. Даже раздражали, честно признаюсь, протест ради протеста и левачество. Интерес вызывало искусство, и прежде всего кино. Там и протест казался понятным и оправданным. «На последнем дыхании» Годара с Бельмондо был довольно долго одним из моих любимых фильмов. Но, по правде сказать, Париж со студенческими баррикадами не вызывал большого сочувствия. И прошло много лет, прежде чем я начала иначе думать о том, что было во Франции. И я бы сказала, что сегодня отношусь к этим событиям с большим интересом и сочувствием, чем тогда.

Про немцев я и знала больше, и лучше понимала желание разобраться со старшим поколением, в том смысле, что надо заставить этих бывших ответить за то, что они сделали. А они сидят, как ни в чем не бывало, на прежних местах, в том числе и в университетах. Вся тогдашняя западно-германская литература нового поколения была об этом.

А увлечение маоизмом казалось диким заблуждением, и когда уже начались RAF и лево-радикальный террор, то это вообще казалось каким-то страшным возвращением к давно пройденным заблуждениям, к нечаевщине и т. п.

Ну, а если говорить о том, что было после 1968-го, то и у нас ведь тоже была «нормализация». Было много времени, как это ни странно, много свободного времени. Тоже эффект консервной банки, в которой мы находились. Было время встречаться, разговаривать, что-то обсуждать. Это иногда отдавало репетиловщиной, но отчасти носило и психотерапевтический характер. Даже иногда крики, споры, которые чуть до драки не доходили. И все это запивали водкой.

Это было время молодости, и это имеет большое значение в жизни, потому что я вышла замуж, появился маленький ребенок. И потом играло роль, что я была окружена многими людьми, у которых была очень тяжелая судьба, ГУЛАГ, потери близких. Это релятивировало восприятие нашей тогдашней, конечно же, вполне скверной жизни. Но все-таки не людоедской, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам, которая играла для меня в те годы довольно важную роль.

Все-таки репрессии были точечные, и правила игры у власти довольно определенные, поэтому при всей дряни, при всей гадости было ясно, что это не 1937 год. Но все-таки ощущение, что здесь при нашей жизни нам перемен не дождаться, бывало очень давящим. И это вызывало неврозы, страхи. Как выражать свой протест? Некоторые друзья отца — Балтер, Сарнов — подписывали письма, и для отца тоже всегда стоял этот вопрос. Помогала — и этим жили мои родители и люди вокруг них — вера, если угодно, в просвещение, в постепенное осознание людьми, что так жить нельзя: если люди узнают правду, не может быть, чтоб они продолжали жить, как прежде, и, может быть, если не мы, то наши дети все-таки дождутся перемен… Жизнь складывалась из мелких конкретных вещей: у отца из битвы с цензурой. За каждый абзац, за каждую формулировку, чтобы пробить публикацию в журнале. У мамы за возможность учить русской литературе так, как она считала нужным. (Мама, кстати, принадлежала к числу солженицынских «невидимок», так он называл своих тайных помощников.) А меня потом спасло то, что с конца 1970-х я начала записывать потихоньку интервью с бывшими узниками ГУЛАГа. Это меняло отношение к жизни.

Литература, культура составляли, конечно, содержание жизни. Грустно было, когда начали уезжать — в 1970-е — и отцовские друзья, и мои тоже. Уехал Эмка Коржавин, он как раз пришел к нам после допроса в КГБ и уже сразу сказал, что он не может и уедет, хоть мой отец его успокаивал, говорил, что он новой посадки может уж точно не бояться. Выдавили из страны Некрасова. Тоже было ясно, что он задыхается. Еще году в 1971-м было у нас на филфаке (мы уже в новое здание переехали): и заглядывает ко мне в аудиторию мой друг Паша Лунгин, мы с ним на одном курсе учились: «Ирка, ты должна мне помочь». Я выхожу и вижу, что пришел совершенно пьяный Некрасов. Он ведь у Лунгиных в Москве всегда жил. Дико кричит, ругается: «Вы все тут сволочи, один Солженицын пишет правду…» Надо нам его каким-то образом вывести. И мы затаскиваем его вдвоем в лифт. А он дико сопротивляется. И этот лифт, в котором он кричит по поводу Исаича, по поводу советской власти, матом совершеннейшим, набит битком. И мы с Пашкой его держим, а остальные стоят, как в фильме «Люди в черном»: лифт полон, но при этом люди делают вид, что их нет, превратились в невидимки.

09.10.1968

В народном суде Пролетарского района Москвы начинается суд над демонстрантами, которые вышли на Красную площадь 25 августа в знак протеста против вторжения Советских войск в Чехословакию. На скамье подсудимых пятеро – Лариса Богораз, Вадим Делоне, Павел Литвинов, Константин Бабицкий и Владимир Дремлюга. Виктор Файнберг и Наталья Горбаневская направлены на психиатрическую экспертизу.

А что касается прямого диссиденства, правозащитников, это был более дальний круг. Конечно, я читала «Хронику текущих событий», те номера, которые попадались. И, конечно, были люди, которые вызывали огромное уважение, как Анатолий Марченко, например. Но меня очень быстро стала интересовать и вообще почти всегда интересовала история — 1930-е годы, ГУЛАГ: память, как это функционирует, что люди помнят, что они рассказывают… Гораздо больше, чем тогдашняя современность… Чем диссидентство в узком смысле.

Меня гораздо больше занимало в 1970-е годы, прочту ли я когда-нибудь «Жизнь и судьба». Потому что эту историю, что все пропало, что ничего не осталось и даже кассеты изъяты у машинисток, все время повторяли. Отец, конечно, знал, что есть сохраненный экземпляр, но не говорил даже мне. Он говорил только: Гроссман — очень умный человек, не может быть, чтобы все пропало.

А что касается Чехословакии, то это был потом один из самых радостных моментов в жизни, когда я увидела и услышала, что происходит в Праге в 1989-ом, какие толпы пришли к Гавелу под балкон. И что он потом стал президентом. Ведь в жизни редко бывает такое чудо, что люди дожили, что справедливость торжествует, хоть и 20 лет спустя… Такие моменты бывают очень редко, они очень быстро уходят, но если их переживаешь, то это огромное везенье и счастье…