В 1968 году я делал фильм, и я его уже заканчивал в этом году — «Стеклянная гармоника». В качестве предыстории я должен рассказать, что сценарий, который долгое время не принимался худсоветом под разными предлогами, в конце концов удалось, что называется, «пробить» благодаря вмешательству Сергея Аполлинариевича Герасимова, который опекал выпускников ВГИКа и меня, в частности. Почему этот сценарий так трудно проходил? Видимо, потому что в основе сценария была одна история, которую я вычитал из газеты, как это ни странно, хотя из какого сора растут не только стихи, но и сценарии — это, с другой стороны, тоже всем известно. Сюжет этот очень кратко я могу изложить таким образом: существовал инструмент, объективно существовал и существует по сей день, и в старину он использовался в партитурах некоторых знаменитых композиторов вроде Глинки, вроде Моцарта, под названием стеклянная гармоника. Но в газетной заметке была описана другая история, с некоторым, может быть, метафизическим сдвигом. История эта такова: музыкант, который владел этим уникальным инструментом. Путешествовал с ним по городам и весям. И когда он появлялся в том или ином городе и начинал играть на своем инструменте — все преображалось, и жители города выходили из повиновения властям, они настраивались на высокий образ мысли. Говорят, между прочим, что такой музыкант забредал и в Петербург, и что Пушкин был свидетелем и слушателем этого инструмента и сказал: «Что за чудная музыка! Умереть и обмереть можно», — это вот слова, как бы буквально им сказанные, и воспроизводятся именно с подчеркиванием того, что это цитата его прямого высказывания. Заметка была в советской газете, было такое приложение — называлось «Неделя», по-моему, приложение к газете «Известия». И, короче говоря, поскольку слушатели преображались в сторону какой-то одухотворенности под влиянием музыки, под влиянием искусства, то властям это, естественно, не нравилось, и они изгоняли этого музыканта из города, и он продолжал свое путешествие до следующего пункта, где происходила та же самая история. То есть, короче говоря, история о воздействии искусства на души людей и о том, как это воздействие очеловечивает публику, инертную и ведущую обывательское существование.

Интересно, что художниками-постановщиками этого фильма были два замечательных мастера, и к тому времени это уже были одиозные фигуры, участники, но очень известные мастера, так называемые нонконформисты, представители андеграунда, Юло Соостер — эстонец, отсидевший до этого в сталинских лагерях, — и Юрий Соболев. Они участвовали в выставке 62 года, в манежной выставке, и, к моему удивлению, названные мною кандидатуры оказались приемлемы для дирекции. А композитором фильма стал тоже человек [Альфред Шнитке — прим.], чьи сочинения практически не исполнялись, а музыку к фильмам он только-только начинал писать, причем один из замечательных фильмов с его музыкой, «Комиссар», был положен на полку. И вот с этой замечательной группой я работал в течение 1967 года, частично 1968 года. В фильме мы решили цитировать художников прошлых времен, и классиков, и современников, по двум причинам: во-первых, просто чтобы расширить горизонт восприятия этой темы и как бы показать, что проблема взаимоотношения художника и власти — она существовала, и существует, и будет существовать, я думаю, еще долгое время, при разных формациях. И вот в нашей интерпретации представителем этой самой власти был Господин в черном котелке — мы процитировали известный персонаж Рене Магритта. А город, в который приходил музыкант, — такой сюрреалистический, страшный — город был уставлен бюстами этого господина, памятниками этому правителю. И когда музыкант начинал играть — то действительно высыпала на площадь публика, жители этого города, и под действием этой волшебной музыки они действительно, физически, у нас на глазах преображались, что, конечно, не могло понравиться этому правителю, и он разбивал стеклянную гармонику, и жители снова возвращались к своей обывательской, тупой, звероподобной жизни.

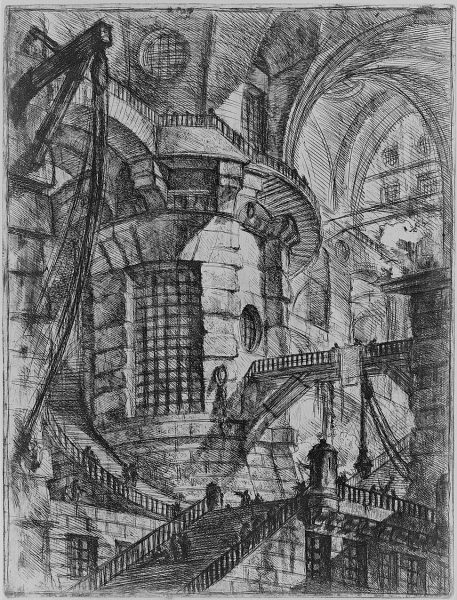

Но мальчик, который присутствовал в этой толпе, услышал звуки гармоники, по-своему их воспринял, и унес с собой символ этой музыки — красную гвоздику. И через какое-то время этот мальчик, уже в образе юноши, появляется в этом городе, и начинает играть на стеклянной гармонике, и снова происходит преображение граждан, до тех пор, пока снова не появляется этот господин. Он одет в черный котелок, черное пальто, черные перчатки, и эта черная перчатка ложится на плечо, на красный камзол этого музыканта. И снова разбивается этот инструмент. Там есть еще такой замечательный символ, там в городе стоит башня часовая, и когда Господин-начальник, разбивший гармонику, отдает приказания, то бросается эта толпа на башню, сооруженную как бы по мотивам Пиранези, и превращет как бы в такой скелет конструкции. И время останавливается. А заканчивается фильм тем, что все-таки жители находят в себе силы для того, чтобы эту башню восстановить, вернуть время, короче говоря, ввести жизнь свою в реальное время, в то самое время, которое пытались и пытаются остановить или повернуть вспять такие правители.

Мне очень и всегда больно рассказывать про этот фильм, потому что даже в той версии, которая была выпущена после того как фильм был арестован, пролежал 20 лет на полке и, в конце концов, все-таки был этот запрет снят после 5 съезда кинематографистов — выяснилось, что уже нет пленки, и фильм до сих пор практически не существует в тиражном виде. Есть одна копия в музее кино, одна во ВГИКе, одна в Госфильмофонде, четвертая — не помню еще где, но, в общем, фильма практически в доступе для публики нет. По телевиденью, по-моему, он был где-то и когда-то показан один раз, но он в неискаженном, так сказать, первозданном виде шел неделю или, может быть, больше — была такая практика: все фильмы Союзмультфильма, как только они выходили даже не в прокат, а как только получалась первая копия, направлялись в малый зал кинотеатра «Россия», и там зал был профилирован таким образом, что там показывали новейшие мультфильмы, — и многие, сотни людей успели этот фильм посмотреть в первозданном виде, где фильм начинался с того, что на площади стоял Пегас с обожженными, с горящими крыльями, и город уже находился в состоянии этого грозового и беспросветного оцепенения. И, конечно, не было тех титров, которые мы вынуждены были предпослать фильму, но зрители умные всегда их воспринимали со смехом, понимая, потому что мы ссылались там на «город желтого дьявола», на то, что эта история описывает нравы буржуазного общества, и так далее. Все просвещенные зрители понимали, что к чему, а символом, которым мы вынуждены были заменить вот эти бесконечные бюсты правителя, была выбрана вот эта самая ладонь в перчатке с монетой с золотым тельцом, что, в общем-то, на сегодняшний день приобрело несколько иной, но тоже чрезвычайно актуальный смысл.

Короче говоря, драма заключалась в том, что даже вот в этом, этом переделанном виде фильм был запрещен. Его пробовали как-то спасти — и тот же Герасимов, и Сергей Иосифович Юткевич, был такой замечательный режиссер. Он посмотрел фильм этот на просмотре закрытом, для тех людей конкретно, которые могли помочь чем-то, дать как-то совет. И, поскольку фильм в Госкино был непринят, решался вопрос о том, что можно сделать для того, чтобы его все-таки спасти. И вот Юткевич сказал: «Дайте мне этот фильм, я сейчас еду в Канны, и я обещаю вам привезти Золотую пальмовую ветвь». Он, видимо, реально считал, что фильм этого достоин. И поскольку Юткевич действительно, могу теперь сказать, был особенным не только с художественной, так сказать, эстетической, этической, но и с социальной точки зрения, он был действительно уникален. И, в общем, все кончилось тем, что фильм этот мы повезли сдавать в Госкино в тот злосчастный день, когда советские танки вторглись в Прагу. Вот в этом, собственно говоря, и заключается страшная драматургия, и, конечно, эта черная лапа в черной перчатке, которая легла на плечо музыканта, она читалась совершенно недвусмысленно, эти так называемые аллюзии — они были оценены по-своему властями, так, как они обычно и оценивали подобные вещи.

Реакция разных, как говорится, слоев общества на ввод войск в Чехословакию была разная. Общество и до сих пор разделено. Название «Единая Россия» — оно выглядит как надежда на то, что Россия когда-нибудь станет единой, но, во всяком случае, не описывающая реальную ситуацию. Потому что Россия единой со времен Советской власти никогда не была, со времен 1917 года, переворота, со времен гражданской войны, со времен Большого Террора. Был какой-то, может быть, баланс распределения взглядов или еще чего-то, но на самом деле, как сказал один из носителей фамилии Муравьевых: «Я из Муравьевых, но не из тех, которых вешали, а их тех, которые вешали». Так и сейчас ведь, население практически состоит либо из потомков жертв сталинского и послесталинского режима, либо из потомков стукачей, доносителей, вертухаев, палачей, и так далее. Очень страшно это ощущать было, когда я был в городе Норильске, где были одни из самых страшных лагерей, а население города в основном составляли как раз вот те, кто обслуживает эти лагеря. И некоторые уже освобождавшиеся бывшие заключенные оставались жить в Норильске, и они входили в семьи своих бывших палачей, и это как бы было физически, физиологически естественно, но невероятно драматично просто по самой сути. И поэтому как ко вводу войск в Чехословакию относились? Все относились по-разному. Я, например, помню, я в этот день играл в теннис на кортах ЦДК — в парке Екатерининском есть корт, и обычно там играют и военные, и вот Союзмультфильм там тоже корт арендовал, — и я узнал об этом в раздевалке, когда увидел там двоих, там один майор, другой — то ли капитан, то ли майор был, и один другому говорит: «Ну что, я ж тебе говорил! А хуле с ними было вообще цацкаться, да давно пора было!». Так что эта часть населения — она просто ждала, и жаждала, и была уверена, и «все как один поддерживаем решение партии о вводе войск», и т. д. В это же время состоялось собрание — это я знаю уже по рассказам моей жены, которая работала тогда в Союзе кинематографистов, — все получили оповещение, члены Союза, и члены правления, и секретариата, о том, что надо явиться такого-то числа на собрание. И порядочные люди, когда они догадывались или узнавали, чему будет посвящено собрание, говорили, «так, ты меня не видела, ты ничего не знаешь, я болен, я в отъезде». А кто приходил на это собрание, и там вот, мне рассказывали, допустим, артист замечательный, Борис Андреев, рвал, как говорится, на груди рубаху со словами: «Мы им…, а они нам…, да х…», и так далее.

И еще один момент иронический в судьбе «Стеклянной гармоники» заключался в том, что, кроме того, что все новоиспеченные фильмы отправлялись на несколько дней для демонстрации в малый зал кинотеатра «Россия», мультфильмы отправлялись на так называемые дачи, правительственные дачи, где члены правительства — считалось, что мультипликация — это как раз тот жанр, который и детишки посмотрят, взрослые будут умиляться, и так далее, — и вот оттуда-то и раздался сигнал, видимо, и звонок в Госкино, «Вы что это?», — так сказать — «что у вас там происходит, в вашей мультипликации?». В общем, все кончилось тем, что я в тот же день получил повестку из военкомата, хотя мне было уже 29 лет. Но был как раз накануне издан приказ, что офицеров запаса — то есть тех, кто заканчивал вузы, где была военная кафедра, — их призывали на срочную службу, и так вот на 2 года я попал в морскую пехоту и день в день отслужил срок. Из армии я вернулся 1971. 31 января 1969 года — потому что мне дали там несколько месяцев догулять на воле — я был отправлен на балтийский флот, в морскую пехоту. И 31 января 1971 года я был демобилизован. Практически все фильмы, которые я делал после этого, отправляли с тем, что в фильме есть, ошибки, недоработки, «провести работы с режиссером, с автором сценария, исправить там то-то, то-то», — это были уже просто придирки, смехотворные, но понятно было, что эти люди получили команду обратить особое внимание. А команда как отрабатывается, значит: «Что-то, по-моему… Вот, может быть, вы наденьте другую футболку… Что-то это, знаете… Такой цвет, ближе к белому, может, это намек на ваши симпатии к белому движению?». И приходилось как-то изворачиваться, что-то делать. Причем замечания эти были настолько глупыми, что иногда, исправляя то, что они хотели, чтобы было исправлено, ты обострял тот смысл, который ты имел в виду, но они все равно принимали, потому что они знали, что вот, мы сделали замечание — оно выполнено, мы свою работу сделали, мы верные помощники. А кто-то говорил: «Да, мы выполняли функцию церберов, и мы верные псы коммунистического режима».

Но история с Каннами закончилась ничем, естественно. Потому что директору был дан приказ свыше, он мог только показать Юткевичу там, Герасимову, еще кому-то, кто мог как-то помочь выбраться из этой ситуации до того момента, как уже фильм как-то не был относительно преображен и получил формальное разрешение удостоверительное, но с тем условием, что он попадает в сейф директора вот в этом виде и оттуда никому не выдается. Когда приезжали делегаты иностранные и спрашивали, просили познакомить со мной, просили показать фильм, то директор говорил, что фильма такого не существует, режиссер такой в отпуске, или болен. Но вот у меня есть один документ, и я время от времени на него смотрю с грустью. «Документ об уничтожении фильма „Стеклянная гармоника“». Потому что вот ту самую версию, которая не была принята, — эту единственную копию вынесли у нас на двор студийный, положили на колоду и разрубили просто топором, как кочан капусты.

И даже копия исправленная — она не показывалась в течение 20 лет. Практика была такая: вот фильм студия завершает, посылает копию в Госкино вместе с сопроводительной бумагой — акт о том, что студия фильм приняла, фильм сделан таким-то числом, — и вот, пожалуйста, просим вас утвердить его к прокату, к тиражированию. С а цензурой все происходило следующим образом: эти, значит, «бонзы» вставали после окончания просмотра, выходили из зала, ничего, как правило, не сообщая, писали отзыв на студию: «Фильм не считаем возможным принять как содержащий грубые политические ошибки», или что-то в этом духе. Они писали свою резолюцию в дирекцию, дирекция сообщала нам, что, вот вы знаете, фильм не принят. Да, «Стеклянная гармоника» в исправленном виде была разрешена к прокату, и выдавалось разрешительное удостоверение, но с условием негласным, что фильм этот помещается в директорский сейф. А через какое-то время вышел приказ, и когда я вернулся из армии, то директор меня с этим приказом познакомил. Сказал: «Да, вы знаете, что фильм не имеет [права к прокату], разрешительное удостоверение аннулировано? Вот приказ Госкино, и там написано: «Аннулировать разрешительное удостоверение, основание: отсутствие тиража». То есть, так сказать, круг замыкался, и на этом история заканчивалась.

Фильм «Жил-был Козявин» я сделал до «Стеклянной гармоники», и, все-таки, я думаю, они составляют такую своеобразную дилогию, потому что там героем является тоже персонаж хоть и не начальствующий, а наоборот пресмыкающийся, такой, бюрократ, который истово выполняет приказания начальника и устремляется в поиски сослуживца. И фильм я делал на Союзмультфильме как дипломный, но его не принимали во ВГИКе, ждали возвращения со съемок, из командировки творческой, Сергея Аполлинариевича Герасимова, который был заведующим кафедрой ВГИКа. Не принимали его под таким предлогом, что это, дескать, сюрреализм, чуждое нашему искусству направление, и так далее. Герасимов — он был человек и умный, и хитрый, и мудрый — посмотрел и сказал: «Да, это сюрреализм, но наш, соцсюрреализм! Поэтому мысль этого фильма прогрессивная, и фильм надо поддержать». В смысле диплома — мне его дали, и поставили «отличную» оценку, и тут же фильм рекомендовала студийная секция на фестиваль, но Госкино его вычеркнуло, и этот фильм, как и «Стеклянная гармоника», тоже стал персоной нон грата. Но «Козявин» еще где-то там трепыхался. Много-много-много лет спустя, я слышал от многих людей, что «вот я видел когда-то фильм, который меня поразил, вот он там вот герой, вот он идет с одной фразой „Сидорова не видали? Кассир пришел“, а он обходит весь земной шар». «Кто же сделал этот фильм?» — спрашивали иногда меня, и мне было, конечно, приятно. Во-первых, потому что этот фильм видели люди все-таки, и то, что он запомнился, и то, что он был правильно понят. На подобную тематику сделали еще один фильм, гениальный фильм, Федор Савельевич Хитрук сделал. «Человек в рамке». Этот фильм также практически проката не имел, тоже ему дали поправки — там в конце надо было как-то, так сказать, дать оптимистическое завершение этого фильма. Хитрук об этом жалел всегда, что да, мы вынуждены были это делать, потому что директор вызывал и говорил: «Так, вы знаете, значит вот, фильм… Мы отчитываемся поквартально, и если мы этот фильм не сдаем до такого-то числа, то 500 человек, которые работают на студии, — а у них всех семьи, значит, там, 1000-1500 человек — останутся без работы, без хлеба, без молока, и так далее. Так что вы уж, пожалуйста, подумайте, но вы не должны нас подвести».

Интересно еще, что, уже когда «Стеклянная гармоника» была готова, я прочитал в журнале — по-моему, это был, там, «Техника молодежи», или еще какой-то. Иногда вот подобные журналы давали странную информацию о вещах, которые не имели никакого отношения ни к технике, ни даже к молодежи. Информация была вот о чем: что в Англии делается, или сделан, фильм «Желтая подводная лодка» с участием Битлз. И сюжет этого фильма в точности совпадает с сюжетом «Стеклянной гармоники», то есть некий господин, так сказать, господин правитель встречается… В город, находящийся в его подчинении, приходят, прибывают, приплывают музыканты, и когда публика слышит их музыку — она преображается и восстает против этого правителя. Я не говорю, что фильмы так уж впрямую пересекаются, потому что, естественно, ни мы, ни они понятия не имели о том, что происходит в другой стране. Но, тем не менее, вот это настроение совпадает. Потому что возникновение искусства, психоделического искусства, апологетами которого были Битлз, возникло в среде хиппи, в среде людей, так сказать, проповедующих раскрепощение, любовь и свободу как главное достояние человека.

Это говорит о том, что какие бы, так сказать, барьеры, занавесы железные и прочее не вывешивались и не устанавливались, все равно дух прогрессивных идей, который существует во всем мире независимо ни от чего — он куда-то приходит раньше, куда-то позже, где его искореняют и подавляют, где он свободно дышит, как тот самый дух, который дышит где хочет, — все это связано единой основой, и то, что приключилось потом с этими художниками замечательными, и с этой выставкой в Манеже до этого, и с судьбами этих художников. Я имею в виду Володю Янкилевского, которого, кстати сказать, я первоначально предлагал в качестве художника-постановщика, но он был участником этой выставки в Манеже и его кандидатура именно под этим предлогом была отклонена дирекцией, и никакие мои настояния не помогли восстановить его на этой работе. Я имею в виду судьбы тех художников, некоторые из которых вынуждены были все-таки покинуть Советский Союз. Приходили на студию, на первые просмотры, когда для авторского коллектива и для близких людей закрытый просмотр устраивался. Практически весь, не скажу свет, но цвет интеллигенции этот фильм посмотрел. В частности, Эрнст Неизвестный. Он дружил с этими художниками, ему фильм очень нравился, а мне очень нравилось его искусство, и нравится, и понравилось определение, которое он дал в одном из интервью, когда он назвал этих людей — не обозвал, а именно назвал — тем определением, которое я считаю очень верным. Он просто их охарактеризовал как «генетических уродов». Вот те люди, которые правили страной и считали, что они разбираются в искусстве, и считали возможным вот таким варварским способом им управлять и истреблять какие-то ростки, как они впоследствии закатывали Бульдозерную выставку, когда они разгоняли и закатывали произведения, там выставленные. Эта ситуация была как бы корневой, и в высшей степени показательной для 68 года.

Один раз уже была такая мощная попытка затыкания ртов — это Венгерское восстание 1956 года, и тогда, что называется, многие попритихли и разошлись по углам и не думали о возможности что-либо делать и выставляться и так далее. Но потом в связи с тем, что все-таки как-то вернулся этот воздух оттепели, все-таки происходили какие-то сдвиги. Какие-то сдвиги, безусловно, происходили и в отношении, в частности, поэзии, и в отношении… Ну, я не говорю про кинематограф, где там уже секли секирами любой даже не фильм, вроде «Комиссара», а любой нюанс в сценарии — это вычеркивалось, безжалостно исправлялось редактурой. Но тяжелее всего, я думаю, пришлось композиторам, таким как Шнитке, Губайдулина, Эдисон Денисов. И художникам. Я помню: выставка — не помню, когда это было, уже, может быть, в начале 70-х — в павильоне пчеловодства, зимой, в морозные зимние дни, там два или три дня разрешили им выставить. Потом были выставки, в московском Горкоме, опять-таки чтобы комсомольские вожди могли поставить галочку, что вот они работают с художниками, так сказать, в надежде на то, что они надумаются и встанут на позиции социалистического реализма, и так далее.

«Стеклянная гармоника», 1968 год

На создание «Стеклянной гармоники» влияли и общественные процессы, и стремление насытить ленту тем, что приходило, вместе с представлением о том, как живет Запад, как развивается западное искусство. Теми или иными путями доставали монографии и видели, как работают там художники-сюрреалисты. Мы, конечно же, слушали и на закрытых прослушиваниях и современную музыку, и очень большую роль играло некое содружество людей, объединенных общими взглядами и общим пониманием ситуации. Вот эти художники, так называемые нонконформисты, по какой-то случайности многие из них были объединены — их мастерские — местом положения. Это была так называемая Сретенская группировка, потому что мастерские, например, Ильи Кабакова и Соостера находились просто в одном доме, на одном этаже, рядом находилась мастерская Янкилевского, поблизости находилась мастерская Эрнста Неизвестного. Художники этого круга, композиторы и музыканты, включая и музыкантов-исполнителей, таких как ныне здравствующий замечательный Алексей Любимов, и, конечно же, писатели и поэты, потому что те люди, которые собирались вокруг — говорю «вокруг», потому что это было удобное место сходки, — которые собирались в мастерской Беллы Ахмадулиной, Василия Аксенова, — весь этот круг, который потом определился, формализовался, так сказать, выпуском журнала «Метрополь», все это были люди, которые дышали одним воздухом, одними представлениями о том, что происходит в стране, как это сопоставимо с тем, что происходит в мире. И, в общем-то, я должен сказать, что уже в своем возрасте — мне ведь очень, очень много лет, и я немало видел, и кое-что подумал и продумал в жизни — я не устаю изумляться феномену психики русского, я имею ввиду русского не в национальном плане, а жителя нашей страны, который выносит все с потрясающим терпением и с потрясающей верой в то, что, что бы ни происходило, вот есть мы и есть возможность поговорить, поиграть на гитаре, послушать песни Окуджавы на кухне, поговорить о том, что нас волнует, и вот это — главное, по сути, дело, что происходит в духовной жизни, и, в конце концов, выясняется, что вот этот тончайший пласт — в итоге он, по рассмотрении ситуации, оказывается главнейшим в жизни.

О чем-то я очень жалею, потому что мною тоже владел не то, чтобы страх, но какая-то… Я жил в коммунальной квартире. В коммунальной квартире было там 30 с лишним человек, был один телефон в коридоре, было два служащих органам госбезопасности, и не два, а уже гораздо больше сексотов. И поэтому, когда по телефону… говорить о том, о чем нужно и хотелось бы говорить впрямую, по телефону нельзя было. И когда отец, допустим, мой, который слушал немецкую волну, хотел мне сообщить, чтобы я послушал там предстоящую передачу, то он выбирал такую формулу — а был такой плавленый сырок, «Волна», — и он говорил: «Вот ты знаешь, я тебе рекомендую сегодня на ужин, ты ведь будешь ужинать в 8 часов, да? Вот на ужин я тебе рекомендую съесть сырок «Волна». Вот такое у меня воспоминание о 1968 году, но, конечно же, еще оно связано с горячими переживаниями истории с академиком Сахаровым. Вы знаете, что в этом году была — и в этом году в частности — напряженная травля Сахарова в Центральной печати, но, короче говоря, я с этими чувствами, мыслями и воспоминаниями об этом периоде я тогда и отправился в армию.