Подкаст: Вячеслав Бахмин на выставке «После полудня. 1968» (17 ноября 2018 года)

В 1968 году я был студентом 2 курса Московского физико-технического института, МФТИ, который в Долгопрудном. Я жил в общежитии, родился в городе Калинин, который сейчас Тверь, сначала попал в Колмогоровский интернат при МГУ, школа номер 18, физика и математика, как победитель олимпиад в Калинине, а когда закончил интернат — попал учиться дальше в физико-технический институт.

Свободный университет

Это был такой период свободы, 1967-1968, период свободы у нас в вузе. Вообще, в физтехе много позволялось того, что в других местах могло не позволяться, потому что был элитный вуз, лучший вуз по физике в стране, типа MIT в Штатах, аналог. И там у нас были всякие клубы, мы приглашали известных писателей, художников, участвовали в каких-то дискуссиях, и на это смотрели сквозь пальцы. Руководство было довольно либеральное, до 1968 года, до ввода войск, когда все это стали прикрывать. А потом, после моего ареста, потому что это было сенсацией, что в физтехе арестовали антисоветчика, КГБ проводил обыск в общежитии, после этого, конечно, все закрыли. И Белоцерковский, наш ректор, он про меня вспоминал недобрым словом.

Были и другие места, где тоже жилось свободно. Я знаю Историко-архивный институт, который потом в гуманитарный университет превратился, у них там всегда очень свободно было. Я туда, кстати, ездил, у них там в библиотеке был Бердяев. Я читал Бердяева, которого нигде нельзя было достать. Приходил, и мы брали из свободного доступа, и я читал, что вообще странно было.

Был период свободы, но после ввода войск в 1968 году все изменилось.

Театр Физтеха

В то время в Физтехе у нас был свой театр, где мы ставили свои же пьесы, которые готовил парень, бывший физтех, который в литинституте учился на сценарном факультете. В течение подготовки к этим пьесам мы много смотрели, читали, думали, дискуссировали. Как раз в это время, в 1967-1968 годах произошла серьезная смена моего мировоззрения.

Как-то мы решили провести театральный эксперимент, «Убили поэму» назывался спектакль. Мне запомнился не сам спектакль, а подготовка к нему, потому что мы читали очень много всяких материалов, в том числе постановление о журналах «Звезда», «Ленинград» об Ахматовой, Зощенко, Шостаковиче и так далее. Как управляли культурой в советское время и как трансформировалась поэзия от Серебряного века известнейших поэтов до «поэзии рабочих рук», у нас была такая книжка.

Мы смотрели исторический самиздат, но он никак не мог свободно фигурировать. Он был для подготовки спектакля, наш режиссер приносил разные документы, когда мы ставили эту пьесу, мы все время обсуждали-дискуссировали, но это никаким образ не было озвучено, мы могли опираться только на то, что официально существовало. Но были постановления в журналах «Звезда», «Ленинград», мы их цитировали, а в то время это уже звучало довольно дико, про Ахматову или про Зощенко, которые стали известными советскими писателями. Их критиковали, но все-таки они такие столпы литературы советской, а как про них писали — уже все забыли, что был 1948 год, что их осуждали, что была травля, как и травля Пастернака. Это все вещи, которые полузабыты, на них старались не делать акцент, но они официальные, их можно было всем рассказывать, показывать, и это, конечно, вызывало как минимум дискуссии, обсуждения, недоумения.

Поскольку мы готовили «Убили поэму», мы, естественно, смотрели не только самиздат, но и изучали стенограммы съездов партий, поскольку они меньше всего были подвержены каким-то изменениям. Их, правда, достать было нельзя, потом их стали публиковать довольно периодически. Я стал собирать стенограммы всех съездов, чтобы разобраться, что происходило. Но одновременно мы пытались разобрать, что происходило в истории страны, как страна дошла до такой жизни. Это значит, что надо было читать какие-то документы, которые не были опубликованы. Я письмо Раскольникова опубликовал, которое было письмо старого большевика, что эмигрировал и написал открытое письмо Сталину, где обвинил его в репрессиях. Потому что несмотря на то, что в 1956 году был 20-й съезд, а в 1962 — 22-й, про Сталина уже стали говорить опять хорошие слова, упоминать приблизительно как сейчас, в контексте, что «все-таки выиграл войну, он у нас герой, были перегибы и ошибки, но это наш лидер, наш вождь» и так далее. В то время тоже звучало.

Спектакль состоялся два раза, после второго раза он закрылся, партком запретил его показывать, больше не из-за самого спектакля, который, конечно, вызывал у них серьезные возражения, а больше потому что после спектакля мы делали обсуждения, и в ходе этих обсуждений звучали всякие нехорошие слова, касающиеся литературы, но и советской власти тоже, потому что мы показывали, что происходило с литературой в советское время, и там главный герой у нас был цензор, который ходил в шинели и все запрещал. Там была своя драматургия.

После всех этих обсуждений, в которых участвовал, в частности, Щаранский, который учился там на параллельном потоке, [спектакль] закрыли. Мы стали другие готовить, была еще пара спектаклей, которые мы сделали. Один касался… Мрожек, был такой известнейший драматург чешский [польский, — прим.], Славомир Мрожек, и мы ставили спектакль «На плоту» [по пьесе «В открытом море», — прим.], она полуабсурдистская, но очень интересная и необычная.

Потом мы хотели поставить пьесу по Булгакову, «Роковые яйца», пьеса, которая была опубликована в 30-х гг., потом не переиздавалась. Мы с разрешением на ее постановку ходили к вдове Булгакова, к Елене Сергеевне домой, и с ней обсуждали, говорили, что хотим поставить. Она нам дала благословение, а чтобы нам разрешили, поскольку пьеса не печаталась в последующее время, мы нашли фразу из Горького, что довольно живо написаны «Роковые яйца» Булгакова. Помогло, нам не запретили. Правда, по-моему, так и не поставили, потому что это уже происходило в 1968 году, а это был переломный год для всей нашей деятельности, потому что после ввода войск в Чехословакию закрыли все либеральные клубы, закрыли наш театр фактически. А пьесу Мрожека мы успели поставить. Она не касалась этого [событий 68 года], но там сам текст такой, который как раз говорил о свободе, о таких вещах, которые были не очень популярны в то время.

Исторический самиздат

Я слышал про процессы Синявского и Даниэля и «процессе четырех», подробностей не знал, потому что в то время еще не был близко знаком с диссидентским кругом, только в 1968 году это все поменялось. Я, естественно, читал об этом в советских газетах, потому что об этом с разной степенью подробности, но писали: про Синявского и Даниэля довольно детально, про «процесс четырех» были маленькие заметки, что состоялся суд, который приговорил. И какие-то рассказы были по этому поводу. К тому времени у меня уже доверия особого к советской прессе не было.

Самиздат я в то время еще практически не читал, во всяком случае, мало. Если и был самиздат, он был исторического характера, который касался истории страны: письмо Раскольникова, информация о пакте Молотова-Риббентропа, такие вещи. Но именно в 1968 году ситуация сильно изменилась.

Пражская весна

О, мы за ней следили очень, потому что для нас это была надежда, и у нас были люди, которые выучили специально чешский язык, чтобы читать в подлиннике, что писали чешские газеты. Даже в официальной прессе, в «Руде право», были статьи, которые мы читали и обалдевали, не понимая, как такое вообще возможно? Они переводили, и мы вешали это на стенды, поскольку это социалистическая страна, можно было, и это было всегда место, где люди дискутировали и говорили «как, это вообще возможно?» Отмена цензуры, какие публикации, какие Прохазка публиковал, Михнек — все эти люди были у нас на слуху, и Дубчек, и все их политбюро, и мы надеялись, что это Пражская весна, за которой последует и весна, может быть, в Советском союзе тоже.

Хотя по советской прессе было видно, что она очень настороженно относится к тому, что происходит в Праге. Но мы не могли подумать и поверить, что туда будут введены войска. На такую реакцию никто не рассчитывал. Пражская весна была одним из предметов и тем для дискуссий, очень горячих, потому что были и те, кто выступал против того, что происходило. У нас же был свой комитет комсомола, были люди, настроенные очень официозно. Мы к тому времени уже слушали «Голос Америки», потому что где еще получить информацию о Чехословакии более подробно, как не по «Радио «Свобода» или «Голосу Америки»? Конечно, глушили, но слушать можно, и мы знали, в какое время, в каких местах это было лучше слушать. Там говорилось все очень позитивно. Тогда это называлось «еврокоммунизмом», т. е. коммунизмом с человеческим лицом. Носители этого были итальянские и французские коммунисты, которые это поддерживали, но главным драйвером были Дубчек и Пражская весна, и на нее все смотрели с надеждой, потому что это была первая серьезная попытка совместить социализм и демократию. Когда эта попытка была пресечена, все восприняли это как поражение свое собственное и вообще поражение идеи социализма с человеческим лицом. На подобном был поставлен крест надолго. Потом в Польше пытались что-то сделать, и тоже боялись ввода войск, из-за этого согласились на Ярузельского, потому что, когда Ярузельский пришел к власти, он пришел в большей степени потому что это была альтернатива вводу войск.

[Поляки] не были тогда готовы, зато в восьмидесятом, когда началась «Солидарность» и прочее, они отыгрались. Более того, я не знаю, были ли польские танки, потому что танки были из разных стран: были венгерские, были германские, там не только советские танки. Танки социалистического блока. Это так, как делают в уголовном мире: если ты кого-то убиваешь, то каждый должен воткнуть нож, чтобы сказать, что вы все замазаны кровью. Здесь та же ситуация. [В Польше] же поменялось все, Дубчека вывезли в Москву, и их прессовали-давили, потом Лубчек подал в отставку, потом появился Гусак. Там менялось все руководство, и поставили лояльных людей, и все. Конечно, поменялось. Это похороны попытки построения социализма с человеческим лицом.

Видно было, что идут переговоры, их вызывают сюда, едут туда, обсуждают, была встреча в Чьерне [-над-Тисоу], по-моему, представителей партии, которые обсуждали, чего и как. Было видно, что она закончилась ничем, потому что ничего оптимистичного в отчетах об этой встрече не было. Напряжение было, росло, но никто не мог подумать, никто из нас, что будут войска.

Потом про эти войска мы тоже слушали радио, пытались понять, что происходит. Конечно, никто не предполагал [возможности ввода войск], даже из тех, что были противники. Но там серьезных противников не было, они, скорее, транслировали официальную точку зрения. Даже в официальной прессе никто же не осуждал конкретно события, потому что это — события, которые инициировала коммунистическая партия, братская. Как ее можно осудить? Относились немножко скептически, критически, критиковали отдельных лиц типа Прохазка, Ганзелка и Зикмунда и так далее, тех, которые в основном из сферы культуры были, активистов этого. Их можно было критиковать, говорили, что они «вражескую идеологию проповедуют, они вообще хотят беспорядков» и так далее. Но саму идею Пражской весны напрямую не критиковали. Это как бы обновление партии, это же демократизация, это все хорошие слова. Основная идея — почему были введены войска в Прагу, как это официально подавалось? Как и в Афганистан. Это подавалось так, что если бы мы не вошли сегодня — завтра там были бы американские танки, танки НАТО. Потому что они уже решили: это слабое звено из цепи социалистических государств выдернуть и насильно присоединить к НАТО. Это была такая пропаганда, что «ну, неизбежно, куда деваться?»

Летом мы уехали в студотряд, что-то строили в Подмосковье, и по вечерам, опять же, были дискуссии, потому что все следили, что происходит в Чехословакии. И студотряд закончился как раз 20 августа, мы вернулись в Москву, и 21 августа в Москве… Там стояли стенды с газетами, и я шел по Пушкинской площади и видел, что у стендов скопились люди, и все читают, смотрят, что там такое случилось. Там было заявление правительства, что «братская помощь», введены войска. То, что это задело многих, ввод войск в Чехословакию, было видно по реакции людей. Люди ходили как в воду опущенные, толпились у стендов, читали, и никто не говорил «правильно, так и надо, наконец-то». Таких вообще не было. Все понимали, что происходит что-то такое нехорошее, неприятное, это сумеречное какое-то сознание, что-то такое надвигается очень нехорошее, и чем это кончится, тоже никто не понимал.

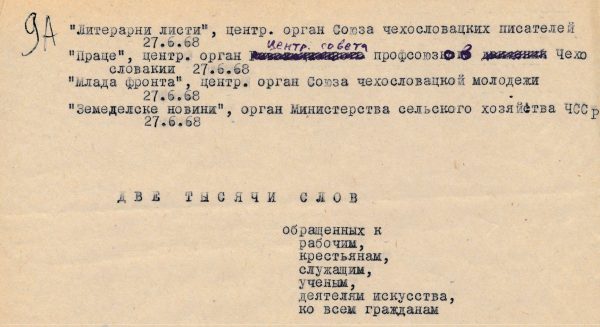

Я с этого момента стал собирать все вырезки и все газеты, у меня папка есть газет от 21 числа, как это все освещалось, потом я отдал это в «Мемориал», там эти папки с вырезками моими хранятся. Я собирал все вырезки, касающихся всех процессов, всех осуждений тех или иных бардов или еще кого. Все, что появлялось в советской прессе. Еще мы собирали «2000 слов», это известнейшее было произведение, которое у меня было напечатано на машинке, и которое мы все читали и все сочувствовали. Это было еще до ввода войск, это как бы манифест.

Потом была Хартия — 77… Нет, 77 Хартия — это другое, это уже позже, когда… Да, это другой период, когда появилось другое движение в Чехословакии, уже после того, как она пришла в себя, после ввода войск, когда войска потом уже отвели, там все равно эти штуки продолжались. Конечно, материалов было очень много, включая из журналов «Социалистическая Чехословакия», которые можно было выписать и даже купить в киоске, и мы покупали эти газеты. Иностранных газет же не было, не наших. Социалистические были, но на их языке, надо было знать либо венгерский, либо польский, либо чешский. Именно поэтому у нас учили некоторые язык, по самоучителям, ходили заниматься. Вырезки из этих газет или переводы этих вырезок.

Там было сожжение Яна Палаха, которое тоже нас всех потрясло в свое время. Мы с моим другом об это писали, ходили по Москве 21 числа и думали, что где-то может будет протест, какая-то демонстрация, чтобы присоединиться и выразить свое отношение. Мы ходили к посольству Чехословакии, там никого не было. Было ощущение, что тебя просто оскорбили, и хотелось как-то реагировать, а как — никто не понимал.

Это все ставит человека перед неким выбором: ты так или так. Ты понимаешь, что произошло, ты понимаешь, как ты к этому относишься? Появилась баррикада, грубо говоря, и на какую сторону ты баррикады встанешь? Приходится делать выбор. Если ты человек, который об этом думает и сознательно этим руководствуется, надо выбирать. Действительно, любого такого рода решение или акция со стороны власти требует выбора. Возьмите тех же Навального или Болотную, ты тоже должен выбрать: ты туда или сюда, потому что тут решаются какие-то важные проблемы для тебя самого, даже не для страны. Тебе надо понять, ты где, ты кто, ты с чем, что у тебя за душой, какие у тебя ценности, на что ты опираешься, почему для тебя это важно, а это нет, и так далее. Это стимул к философскому осмыслению своего мировоззрения. Для правительства вряд ли, у правительства нет мировоззрения, мировоззрение есть у человека. У правительства есть набор функций алгоритмизированных: вот на это надо воздействовать так, на это — так, закрепленных в законодательстве инструкций, из которого они могут выходить, но с риском в ту или иную сторону: либо быть со щитом, либо на щите.

Пражская весна — это тот случай, когда не было инструкций, и именно поэтому решение принималось очень сложно и болезненно. Я не знаю, видели ли вы фильм, официальный, который показывали даже по нашему телевидению, как шли переговоры с Дубчеком, и Брежнев — я его таким никогда не видел, он был весь взъерошенный, он совершенно был не в себе, он не понимал, чего делать. Надо было принять решение, к которому он не был готов. На него давили и с одной стороны, и с другой. И военные, Суслов, с одной стороны, а другие говорили, что этого нельзя делать, и он был не в себе совершенно, я такого никогда не видел в советской хронике. Было видно, как тяжело дается это решение, и вот там, поскольку решение принималось людьми, — там появляется мировоззрение, там, где решение принимает человек. Там, где решение принимает Путин, появляется мировоззрение. Там, где решение принимает советское, российское правительство, там мировоззрения нет. Там идет коллективное бессознательное или коллективное взаимовлияние. Это зависит от готовности лидеров, от того, насколько потенциал созрел для того, чтобы это изменить.

«Демонстрация семерых». Письмо и суд над Марченко

Мы бродили по Москве и не знали, что делать. Мы, конечно, не знали, что 25 августа будет демонстрация. Я думаю, что очень многие бы пришли, если бы это было известно.

Я узнал позже от своих знакомых. Опять же, мне сильно повезло, потому что с интерната я был знаком с Юликом Кимом и с Ирой Якир. Уже в 1968 году я стал ходить к ним в гости, и первое мое знакомство со всем кругом диссидентским как раз состоялось на процессе против демонстрантов, который был в октябре 1968 года в суде на Яузской набережной, и там все три дня я провел возле здания суда, в суд сам не пускали. Для меня это была потрясающая школа: я не только познакомился, я увидел, как себя ведут те, кто против этого, как провокаторы приходили, как водку приносили, еще что-то. Это были потрясающие три дня, часть под дождем. Это была хорошая школа. Там же я познакомился с генералом Григоренко и с многими другими. И после этого я стал частым гостем Якиров, бывал очень часто у них на квартире на Автозаводской, у Юлика на рязанском проспекте, перезнакомился со всеми, стал читать самиздат. Первым номером «Хроники» для меня стал, который я прочитал как раз в 1968 году. Она начала выходить в марте, и первые два номера я не видел, а уже третий я прочитал и дальше не пропускал ни одного, потому что это была история нашей жизни. С «Хроникой» информация стала собираться целенаправленно, и мы получили энциклопедию всех репрессий, которые происходили. Не всех, конечно, но многих.

Сейчас я уже не помню, кто мне что говорил. Конечно, мне Юлик сказал, что-то про это, но я, честно сказать, не помню своей реакции кроме того, что восхищенный, что молодцы, что это было здорово, и что жаль, что мы не знали, что это произойдет. Но эта реакция была естественной у многих из тех, кто из этого окружения был. Многие даже обижались: «Что вы нам не сказали, пошли 5 человек, а могли бы больше?» А они боялись, потому что хотели это сделать как можно скрытнее, чтобы их не перехватали по дороге.

[Про суд над Анатолием Марченко] я знал только из Хроники, я не был с ним знаком. Я знал про его письмо, которое было до еще, и я его читал, до 21 августа. Я также читал его в самиздате — тонкая папиросная бумага, количество экземпляров небольшое, те, кто знал, друг другу распространяли, — читал и тоже поражался и не верил, потому что он там предупреждал, что возможен ввод войск, он предвидел это. Я отнесся к этому с недоверием, потому что не может быть такого, что одна советская страна ввела танки в другую страну, это как-то совсем уже дико. И потом я узнал, что его арестовали, это было, по-моему, даже до 21 числа, не помню точную дату. Но на суде я не был.

Реакции на ввод войск в Чехословакию

В Москве я точно не помню других попыток выразить свое отношение к вводу войск, но все это есть в «Хронике», потому что «Хроники» собирали такого рода информацию, о реакции на ввод войск, и там в 3-ем, в 4-ом номерах надо посмотреть, потому что я знаю, были реакции в Новосибирске, в разных других городах, когда на стенках писали «Свободу Чехословакии!» или какие-то такие вещи.

Были стихи, Евтушенко написал «Танки идут по Праге», реакции отдельных лиц были. У нас была одна семья, с которой мы дружили, их дочка была моя подельница по 1969 году, Ольга Иоффе. У нее отец был поэтом. Он, конечно, был неофициальный поэт, но он писал классные стихи, у него были стихи как раз про Яна Палаха, про его самосожжение. Я уверен, что было очень много разной реакции, просто Евтушенко — фигура, это сразу стало известно. Что касается других… Высоцкий, наверное, что-то писал по этому поводу. Галич тоже. Выйти на площадь [строчка из стихотворения Галича] — есть две коннотации. Первая — это декабристы, Сенатская площадь, а вторая — Красная площадь. По идее, люди понимали, и когда сейчас говорят: «смеешь выйти на площадь», скорее всего, говорят про Красную площадь, а на втором месте уже Сенатская.

Просто демонстрация сразу привлекла большое внимание, потому что это уже совместная массовая акция. Потом, слово «демонстрация» в советское время, кроме 1 мая и 7 ноября, никаких демонстрация быть не должно, а тут это сделали.

Процесс освещался так же, как над четырьмя. Пять строчек, что состоялся суд за беспорядки, за нарушение правил, это прима-193, это «распространение заведомо ложных измышлений, порочащий советский государственный общественный строй», а вторая статья — помеха работе транспорта. Это на Лобном месте, на Красной площади, где транспорт не ходит… Но там иногда машины ФСБ проезжают.

Первый арест и отношение родителей

У меня родители совсем далеки от всего этого. И отец, и мать меня поддерживали, но поскольку я жил уже отдельно несколько лет, с 1964 года я с ними не жил. Я жил в Москве сначала, в интернате 2 года, а потом в физтехе, в общежитии. Приезжал. Я был уже самостоятельный совершенно, и они только обо мне беспокоились, переживали, но никогда не осуждали. И про Чехословакию мы даже с ними не говорили, я и не бывал у них особо. Мои взгляды они уже знали после того, как меня в КГБ вызвали первый раз, в 1969 году. До 69 меня никуда не вызывали, а в 69 в сентябре я должен был ехать на физтех из своего города, я был как раз в Твери, в Калинине. Рано утром, в 7 утра, звонок в дверь. Говорят: «Проедемте с нами». И меня вызвали в КГБ. Потому что я давал читать книжки всякие, и одна из книг, Авторханова, попала в КГБ. И они допросили того, кто эту книгу имел, и он показал на меня. Я там провел часов 6, они все время пытались добиться от меня, от кого я взял эти книги. Я говорил, что не помню. До этого, поскольку я понял, что на меня настучали, и что могут прийти, я чемодан с книгами отдал своему другу, который потом оказался стукачом. Там все было интересно. И они вызвали отца, в КГБ. Позже. Он был мастером на комбинате, тогда на работе был, они позвонили на работу. Отец приехал весь испуганный, не понимает, что такое. А он был членом партии. Я ему сказал, что здесь такая ситуация. А у меня еще были в кармане листовки, итальянцы принесли для, чтобы разбросать их в Москве. Я был до этого у Якира, и эти листовки, пару экземпляров, взял. Это в защиту Гинзбурга, Голонского. Они у меня были в кармане, а меня не обыскали. Я отдал их отцу, сказал: «Выбрось».

1968 в мире. Вьетнамская война

Я почти не помню, чтобы в советской прессе было что-то про другие события 68-го. Потому что, во-первых, мы были поглощены тем, что происходило в Праге. Что-то печаталось о беспорядках в Париже, о студенческих волнениях. Всегда это подавалось позитивно, потому что это «там». Студенты отстаивают свои права, а их полиция прессует — так подавалось. Но мы к этому относились без особого интереса, потому что это как на Луне: это где-то там, что мы не знаем и вообще понятия не имеем, что там происходит, что за студенты Сорбонны, что такое Сорбонна. Советский Союз был же за занавесом, все, что находилось там, было предметом слухов или легенд, что там где-то какие-то есть. Мы знали и писателей, и художников, и певцов, которые приезжали в Советский Союз, которые были настроены позитивно к Советскому Союзу. Мы их знали, мы их слушали. Но что там внутри у них варится — мы не понимали, потому что официальной пропаганде уже сильно не верили, а другой не было информации. Даже по «Голосу Америки и по «Свободе» особо про это не говорили, говорили то, что касалось больше Советского Союза, потому что это же «голоса» на русском языке, и поэтому у нас серьезной информации о том, что было в 1968 году [в остальном мире] не было.

[Новости про вьетнамскую войну] попадали через советские СМИ. Советские СМИ это пропагандировали понятно как. Мы позже даже смотрели фильмы американские, где критиковалась Вьетнамская война, их разрешено было показывать. То есть те фильмы, которые были против, — их показывали, и мы могли понять, что американцы это тоже осуждают. Там голодовки были разных американцев, которые протестовали, или коммунисты американские тоже отстаивали свои права. Вот про это печаталось и публиковалась. В чем состоял смысл самой этой войны, конечно, мы понимали. В том, что это было некоторая попытка не дать появиться еще одной коммунистической стране. Так же как Северная и Южная Корея, Корейская война, это — вьетнамская война, и так далее. Попытка поставить заслон экспансии коммунизма. А коммунизма экспансия была изначально, потому что, начиная с Третьего Интернационала, они говорили, что мы весь мир завоюем. То есть у них не было желания защитить завоевания социализма, а сделать всех коммунистами и социалистами, на весь мир. Это и был коммунистический интернационал.

Сначала я относился к этому позитивно, потому что был довольно правоверным комсомольцем и верил во многое, что говорилось, поэтому в принципе я это поддерживал. Ну а что можно сказать против коммунизма? Коммунизм — это замечательно, все бесплатно, денег нет, сколько хочешь работаешь, сколько хочешь отдыхаешь, ешь, пьешь, путешествуешь, ну класс, вообще жизнь. Против этого сложно возразить, и когда тебе обещают, что он будет, и что есть враги, которые этому мешают, ты, конечно, относишься к этому с доверием, глубоко не вникаешь в это. Именно поэтому, когда я позже понял, как меня дурили 18 лет, я понял, что надо самому взять в руки свое мировоззрение и самому во все разбираться, иначе ты будешь транслировать чужое мировоззрение. Поэтому я начал читать всякие книги, философов, того же Бердяева, и прочее. Пытался понять, как устроен мир, что в нем происходит, какая роль Советского Союза, что там происходило, и пока я не разобрался в этом, было сложно. И процесс был болезненный, конечно, потому что надо было все поменять в себе.

Права человека в СССР

То, что 1968 год был годом прав человека в Союзе, — абсолютно не отрезонировало. Я даже про это и не вспоминал, у нас про это сильно не говорили. У нас с ООН связи были самые слабые в то время. Именно потому, что был это год прав человека, появилась «Хроника». Потому что в первом выпуске, который Наташа Горбаневская сделала, был слоган «Год прав человека в России». Это такой был подзаголовок, а дальше: «Хроника текущих событий номер 1». Даже, кажется, номера не было, она издала первый, а потом уже стала нумеровать, когда второй пошел, третий и так далее. А когда кончился 1968 год, в 1969 слоган стал «Год прав человека в России продолжается», и он остался таким у всей «Хроники». Но реально в жизни и это практически никак не обсуждалось, и никто к этому как к серьезному фактору, влияющему на что-то, не относился. Это только, может, был такой мобилизующий фактор для нас, любителей прав человека, чтобы собраться, обсудить, выпить, подискутировать.

У нас были свои понимания, что такое права человека, потому что была Декларация прав человека 1948 года, она была очень популярна в кругах правозащитников документом. Фактически, она нигде в Советском Союзе не была опубликована, ее нельзя было найти официально, перепечатанные экземпляры изымались на обысках, хотя это официальный документ, под которым стояла подпись Советского Союза. Издание — тамиздатские варианты, этого было все равно достаточно, чтобы изъять ее на обыске. Считалось это крамольной литературой, она не совсем антисоветская, но так как она крамольная — лучшее ее изымать. Именно поэтому Декларацию прав человека мы знали очень хорошо, и эпиграфом к «Хронике» была 19 статья, как известно: «Каждый человек имеет право на свободу распространения информации, вне зависимости от границ», и так далее. Там все это было, и это было постоянно на первой странице «Хроники», 19 статья. Я лично рассматривал это как некоторые заповеди, которые в принципе мало достижимы, но которые надо знать и за которые надо бороться. То есть достичь идеала невозможно, но сама по себе декларация формулирует некоторые заповеди важные. Правда, эти заповеди не для людей, а для государств. Изначально Декларация прав человека была придумана государствами для государств же, то есть выполнять должны государства эту Декларацию. И в этом специфика этого документа, это не документ для рядового человека. Рядовой человек должен знать, что обещало государство выполнять, но это не документ который написан просто для обычного человека. Он для них. Сказано: «Вы все это, пожалуйста, соблюдайте, иначе будет плохо».

Значение 1968 года

Переломный момент осознается часто исподволь. То есть ты сначала не знаешь, что он переломный — нечто происходит, ретроспективно. Ясно, что для меня 1968 год, август, был переломный, потому что он устранил многие из моих иллюзий в понимании мира. Лишил каких-то элементов идеализма, потому что реальная политика вмешалась, real politics вмешалась в то, что казалось красивым, замечательным, прекрасным. А тебе сказали: «Вот тебе по башке, вот тебе реальная жизнь, и вот так ты и должен вести». То есть это событие, которое могло и приводило к пересмотру некоторых элементов мировоззрения и у меня тоже. 1968 год был год вступления меня в диссидентское движение, до этого я там не участвовал.

Я всегда это осознавал, что 1968 год занимает особое место. После того как это случилось я уже понимал, что это историческое событие, именно ввод войск. Потому что просто попытка властей Чехословакии как-то по-другому устроить жизнь — это прекрасно, это приятно и все, но как бы событие и поступок — это 1968 год, август. Так же как событие и поступок — это 25 августа, когда они вышли на площадь. Это то, что меняет. Это такие бифуркации, когда в какой-то момент малые изменения приводят к серьезным изменениям ситуации. То есть фактически в масштабах мира даже ввод войск в Чехословакию — это малое локальное изменение на фоне всего глобуса, мира. Мало ли какие войска куда входили. Но влияние этого оказалось историческим. Потому что, мне кажется, что в какой-то степени это решение стало триггером, которое потом привело к падению Советского союза. Когда был выбран путь не поиска оптимального компромиссного пути для того, чтобы, сохранив свою власть, все-таки двигаться куда-то вперед, то есть разумного, а поиска «нет, никогда, ни за что», решение вот такое было. Решение, которое привело страну в тупик. И сейчас возникает такие же параллели. В нашей российской действительности. Что опять находимся на неком пути, когда приходится выбирать: либо мы идем по жесткому сценарию и приходим к все большему изоляционизму, либо мы пытаемся найти какие-то пути выхода из этого, что касается политики и ситуации в стране. И если будет выбран путь такой, какой был выбран в 1968 году, он будет таким же тупиковым и столь же бесперспективным для страны. Сейчас происходит очень важная, такая же бифуркация.